শিলচরের গুরুচরণ কলেজে পড়াকালীন কিছু শিক্ষক বলতেন আমি নাকি ‘ভদ্র’ ছেলে। এইসব খবর মূলত রিলে হয়ে আসত সহপাঠীদের মাধ্যমে। শিক্ষকদের স্নেহের প্রশ্রয়ে আমিও নিজেকে ভদ্রলোক ভেবে বসেছিলাম। তবে নিজের ব্যাপারে এমন ধারণা সময়ান্তরে ভুল প্রমাণিত হয়। স্নাতক হওয়ার পর একবার মেট্রো সিটিতে বসবাসকারী এক নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে দিন কয়েক থাকার সুযোগ হয়েছিল। সমাজে মোটামুটি পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত ওই আত্মীয়ের বাড়িতে ঝাঁ চকচকে ব্যালকনিতে আমি একদিন একটা খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিলাম। বসতে পেয়ে শুতে চাওয়া আমার শরীর ও মন দুটোই, যথারীতি একসময় ঝিমুনি এসে গেল, আস্তে আস্তে পুরোদস্তুর ভেতো বাঙালির ভাতঘুম। সহসা বাড়ির মালিকের তর্জন-গর্জনে আমার ঘুম ভাঙল। তাঁর বক্তব্য, “এটা কি শোওয়ার জায়গা? জানো না এটা ভদ্রলোকের বাড়ি!” সেদিন প্রথমবারের মতো মোহমুক্ত হলাম, আর যাই হই না কেন, ভদ্রলোক আমি মোটেই নই। ছোটলোক শব্দটাও অপেক্ষাকৃত স্মার্ট সহপাঠী বা বন্ধুবান্ধবদের মুখে প্রায়ই শুনতাম, “দেখেছিস, কেমন ছোটলোক এরা!” তেমন গভীরে গিয়ে ভাবার প্রয়োজন মনে করিনি সেই বয়সে।

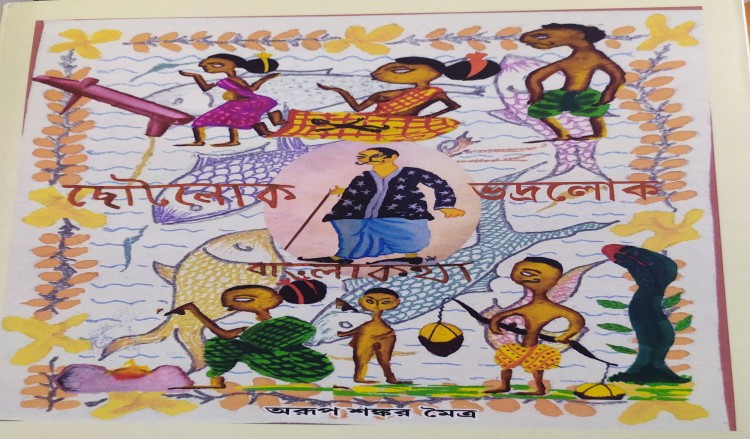

আমার সেই ভদ্রলোক আত্মীয় ওভাবে বললেন বলে নাহয় বুঝলাম যে আমি ভদ্রলোক নই। কিন্তু ভদ্রলোক আসলে কারা? আর ছোটলোকই বা কারা? কেনই বা জানতে হবে এসব? এসব বারবার ভাবিয়েছে, কিছু ধারণাও তৈরি হয়েছে। আর সেই ধারণাকে যেন পূর্ণতা দিলেন বিদগ্ধ অগ্রজ লেখক, নাট্যকর্মী, সমাজকর্মী অরূপ শঙ্কর মৈত্র তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত বই “ছোটলোক ভদ্রলোক - বাংলাকথা” লিখে। বইয়ের প্রথমদিকেই লেখকের বক্তব্য, "বাংলার সমাজগঠনশৈলী বুঝতে জনমানসে গজিয়ে ওঠা এই ভদ্রলোক-ছোটলোক শ্রেনি বিভাজন অনেক বেশি সাহায্য করে।" সমাজবিজ্ঞান কিংবা নৃতত্ত্বে মানুষের মধ্যে থাকা হাজার রকমের বৈচিত্র্য নিয়ে অধ্যয়ন কিংবা আলোচনা, সেমিনার ইত্যাদি দেখা গেলেও এই ছোটলোক-ভদ্রলোক বিষয়টি আলোচ্য নেই বললেই চলে। কিন্তু কেন নেই? "সমস্যা হল, কোনও বিদেশি সাহেব এই নিয়ে চর্চা করেনি বলে ভদ্রলোক সমাজে ভদ্রলোক-ছোটলোক এই নির্মাণ সেমিনার-গ্রাহ্য নয়," লেখকের অজস্র পর্যবেক্ষণের মধ্যে এটাও একটা।

সেমিনার হোক বা না হোক, এই বিভাজন কিন্তু বহাল তবীয়তে অনন্তকাল ধরে আছে। এক জায়গায় লেখকের সপ্রসঙ্গ মন্তব্য, "আমাদের শাস্ত্র, ঐতিহ্যের মধ্যে শরীরী শ্রমের প্রতি তীব্র ঘৃণা লুকিয়ে আছে। উচ্চবর্ণ শারিরীক শ্রম করেনা। তারা সমাজের মাথা । হাত নয়, ঠ্যাং ও নয়। এটি আমাদের মননে জন্মগত। তাই, দরকারে জজমানি করে চালকলা বামুন হব, কিন্তু অটো চালাব না। যদিবা চালাতে হয়, কি লজ্জা।“ এই ঘৃণিত কাজগুলো যারা করে থাকেন তাঁরাই হলেন তথাকথিত ভদ্রলোক সমাজের সংজ্ঞায় ছোটলোক। লেখকের কথায়, "ভারতে দলিত হরিজন আদিবাসী ভাবনা বাদ দিয়ে ভাবাই যায় না, বাংলায় ভদ্রলোক ছোটলোক ভাবনাও ঠিক তেমনই অপরিহার্য, যা বাদ দিয়ে সামাজিক বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।"

ভদ্রলোক ছোটলোক সনাক্ত করতে আরও একটা সহজ উপায় আছে। কোন জনপ্রিয় দৈনিক গান্ধী-সুভাষ দ্বন্দ্বে গান্ধীর দিকে ঝুঁকে ছিল? ঘটনাচক্রে এবছর সেই কাগজ শতবর্ষে পদার্পণ করেছে। সেই কাগজ হাতে আজও অনেক ব্যালকনি ক্লাস ভদ্রলোকের শুভদিনের সূচনা হয়।

একটা জায়গায় গুজরাটের প্রায় সর্বজনবিদিত হিন্দু-মুসলমান কুসম্পর্কের বিষয়টা উঠে এসেছে। সেই রাজ্যে ১৫ শতাংশ মানুষ মুসলিম আর সরকারি চাকরিতে তাঁরা ৯ শতাংশ। অথচ পশ্চিমবঙ্গের ২৭ শতাংশ মুসলমান আর তাঁদের ৩ শতাংশ সরকারি চাকরিতে, যদিও রাজ্যের বর্তমান শাসক নাকি মুসলিম তোষণকারী। এটা আমার কথা নয়, ভদ্রলোক সমাজের কথা । লেখকের মতে বেসরকারি ক্ষেত্রে মুসলমান আরও কম। দ্বিমত পোষণ করার কোনও জায়গাই নেই। আমি নিজেও একটা বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, এখানে মুসলমানরা এক শতাংশেরও কম। এমনকি যেসব মুসলমান এই তথাকথিত হোয়াইট কলার চাকরিতে আছেন, তাঁদের অধিকাংশই দেখেছি ভীষণ আত্মতুষ্টির শিকার। আর পাঁচজন ভদ্রলোকের মতোই তাঁদের অবস্থান। তাঁদের সন্তান দুধে ভাতেই আছে, আর সুবিধাবঞ্চিত মুসলমানদেরকে তাঁরা খুব একটা মুক্তমনে কাছে ঘেঁষতে দেন না। যথারীতি এপার বাংলায় মুসলমানদের অধিকাংশই ছোটলোক। হিন্দু আর মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভদ্রলোকের কাছেই তাঁরা ব্রাত্য।

ছোটলোক আর ভদ্রলোক বিভাজনের বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে লেখক নাতিদূর অতীতে ঘটে যাওয়া 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' আন্দোলনের উদাহরণ টেনেছেন। আমার পর্যবেক্ষণে ‘ভদ্রতা’ বা আভিজাত্য একটা মাত্রা অতিক্রম করে গেলে কিছুক্ষেত্রে এই আন্দোলন পাশ্চাত্য উচ্চারণের অনুকরণে 'হুই হোয়ান্ট জাস্টিস' হয়ে যায়। মনে পড়ে গেল মহারাষ্ট্রের এক বিলাসবহুল আবাসনের ঘটনা, যেখানে বস্তি থেকে কিছু লোক সারা দেশে আলোড়ন ফেলা এই প্রতিবাদে সামিল হতে গিয়ে বাধা পায়। তবে লেখক আন্দোলনের সার্বজনীনতা বোঝানোর এক আন্তরিক ও ব্যতিক্রমী চেষ্টা অবশ্যই করেছেন। ভদ্রলোকরা যদিও আন্দোলনের রাশ নিজেদের হাতে রেখেছিলেন, প্রতিবাদী মঞ্চ তৈরির কাজ কারা করছিলেন? তারপর মিটিং মিছিল শেষ হওয়ার পর সব জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা কাদের কাজ ছিল? বলাই বাহুল্য সেই দায়িত্ব ছিল ছোটলোকদের।

অপরাধমূলক কাজকে কীভাবে বয়ান করেন ভদ্রলোক সমাজ? চোখ-কান খোলা রাখলে যেমনটা সচরাচর দেখা যায় ঠিক তেমনটাই সন্তর্পণে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক, "সব ওই বস্তি, খালপার অথবা হট্টগাঁয়ের ছোটলোকদের কারবার। ভদ্রলোকদের কাছে অসহ্য।" অথচ এই ছোটলোকরাই ভোর না হতেই প্রাণ হাতে করে ভিড়ে ঠাসা লোকাল ট্রেনে চেপে না এলে ভদ্রলোকদের বাড়ি হোক কিংবা কর্মস্থল - সর্বত্রই এই ভদ্র-সভ্য জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যায় ।

মূলত এই ছোটলোকরাই মূলনিবাসি। লেখকের ভাষায়, "এখানকার মূলনিবাসি মানুষেরা কায়িক শ্রমজীবী। তারাই বাংলার আদিম সভ্যতা। অথবা ভদ্রলোকের ভাষায় অসভ্যতা।" ছোটলোকদের সঙ্গে নৈরাজ্যের কিংবা নৈরাজ্যবাদেরও একটা সম্পর্ক খুঁজে দেখা যায়। একটা জায়গায় লেখকের বক্তব্য,

"একদিকে যেমন মূলনিবাসি বাঙালি নৈরাজ্যবাদী, অপরদিকে শিক্ষিত ভদ্রসমাজ পরশ্রমজীবি, শৃঙ্খলাবাদী, রাজ্যবাদী।"

আর্যরা নিজেদের নামকরণ করেছিলেন তার উল্লেখ আছে 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে। অনেকটা আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নিজের নামে ষ্টেডিয়াম করার মতোই। আর্য অর্থাৎ জ্ঞানী। লেখক এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "আর্য আর যে সব বিচিত্র জনগোষ্ঠী ছিল, সম্ভবত অনেক প্রাচীন বসতি এবং তারা জনসংখ্যাতেও বিপুল, তাদের সকলের একটাই নাম দেওয়া হল, অনার্য। অর্থাৎ অজ্ঞানী। অশিক্ষিত। আজও আমরা আমাদের সভায় ভদ্রলোক ছোটলোক বলতে শিক্ষিত অশিক্ষিত এইভাবেই বাছবিচার করি।" ঘটনাচক্রে আমার এক অভিজাত প্রাক্তন সহকর্মীর মার্কিন মুলুকে জন্মানো নাতির নাম আরিয়ান অর্থাৎ আর্যজাত। এক নামী ভারতীয় অভিনেতাও নাকি তাঁর পুত্রের ওই একই নাম রেখেছেন। তাঁরা সবাই ভদ্রলোক।

আর্যদের ইতিহাস তো সর্বত্র চর্চিত, যা কিনা স্বয়ং আর্যদেরই রচিত। কিন্তু অনার্যদের ইতিহাস? এখানেও বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক মনে করি। "আড়াই হাজার বছর আগে বঙ্গ নামে যে একটি ভূখণ্ড ছিল সেটা আজ বঙ্গজদের জানতে হচ্ছে বঙ্গ থেকে প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূরের উত্তরপশ্চিমের অরণ্যে (খুব সম্ভবত আজকের পাকিস্তানের কোথাও) রচিত কোন একটি সাহিত্য থেকে। অর্থাৎ আমার আপন পরিচয় অন্যদের মারফত আমাকে জানতে হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত আমাদের ইতিহাসের জ্ঞান একবগ্গা। ওই আর্য বা জ্ঞানীরাই আমাদের ইতিহাস রচনা শুরু করেছিলেন, আজও করে চলেছেন। আমাদের ইতিহাস মানে ভদ্রলোক বাবু প্রশাসকদের বলা বা লেখা ইতিহাস। আজও ছোটলোক অনার্যদের ইতিহাস লেখা হয়নি।"

এই ভদ্রলোক ছোটলোক বাইনারির নির্মাণ ঠিক কবে থেকে হয়েছে? কীভাবে হয়েছে? বইটা থেকে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া থাক, "গরিব বড়লোক তো বরাবরই ছিল। উত্তর আধুনিকতা নিয়ে যারা চর্চা করেন তাঁরা নিম্নবর্গ উচ্চবর্গ ভাগ করেছেন। ইংরেজিতে অনেকটা এলিট সাব-অলটার্ন ভাগের মত। অভিজাত আর সাধারণ মানুষ বলাও যেত। সম্প্রতি বিখ্যাত লেখক অধ্যাপক সুগত মার্জিত উঁচুতলা নিচুতলা বিভাজন করেছেন। বর্তমান লেখক ব্যালকনি ফুটপাতও বলেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত ভাগ খুব জনপ্রিয়। আরও জনপ্রিয় হল বামপন্থী দক্ষিণপন্থী বিভাজন। এক্ষেত্রে অবশ্য কেউই নিজেকে দক্ষিণপন্থী বা অশিক্ষিত মানতে চায়না। কেননা, শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক চন্দ্রগ্রহণ, জোয়ার ভাটা কেন হয় জানে। জানে কীভাবে দেশ চলছে, রাষ্ট্রের চরিত্র, রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, সব জানে। জানে না শুধু সাঁতার। ওইজন্যেই আজকাল প্রচুর ক্লাব হয়েছে, যেখানে পরিশ্রুত জলে সাঁতার শেখানো হয়। অনেকে আবার নিজেকে বাম কিংবা দক্ষিণ নয়, লিবারাল ভেবে আত্মতৃপ্তি পান। আশরফি আতরফিও আছে। কিন্তু যে বিভাজন বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক, তা হল, গত দেড় হাজার বছর ধরে রাষ্ট্রীয় প্রযত্নে লালিত পালিত ভদ্রলোক ছোটলোক বিভাজন।"

ভদ্রলোক সমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে নির্মিত হলেও একটা নির্দিষ্ট দিশায় তার ঝোঁক থাকে। লেখক এক জায়গায় বলেছেন, “ভদ্রলোক হিন্দু হয়, মুসলমান হয়। ব্রাহ্মণ হয়, আশরাফি হয়। মন্দির হয়, মসজিদ হয়। ছোটলোকের গাছতলাই ঠাকুর। লিঙ্গসমাজে পুরুষরা ভদ্রলোক, মেয়েরা ছোটলোক। মেয়েরা ব্রাত্য। সেই সিন্ধুযুগ থেকে, আজও।“ তবে নির্মাণ আর সৃজন যে এক নয়, এই বিষয়টাকে ধরানোর চেষ্টায় যথেষ্ট ঘাম ঝরিয়েছেন লেখক। বোঝাতে চেয়েছেন সময়ের চাহিদাতে কীভাবে মহাপুরুষ বা মহাতত্বের নির্মাণ করা হয়। চৈতন্যের উদাহরণ দিয়ে এক ব্যতিক্রমী ব্যখ্যা রেখেছেন, যা নিয়ে এর আগে খুব একটা ভাবাই হয়নি, যথারীতি তা নিয়ে চর্চাও খুব কম। বিস্তারিত পড়লে মুক্তমনা ও ভিন্নমত-সহিষ্ণু পাঠক অবশ্যই সমৃদ্ধ হবেন।

লেখক আরেকটা জায়গায় বলেছেন, "বাংলায় রিলিজিয়ন এসেছে বাইরে থেকে। বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য, ইসলাম, খ্রীষ্টান। সবকটি ধর্ম চরিত্রে রেজিমেন্টাল বা নিয়ন্ত্রণভিত্তিক। সবকটিই পরবর্তীকালে দ্বিধা ত্রিধা বিভক্ত হয়েছে। একসঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারেনি। এই সমস্ত ধর্মই চরিত্রে অসহিষ্ণু। বাংলা এদের সকলকে জায়গা দিয়েছে কারণ বাংলার লোকায়ত আচার বা দর্শন প্রবলভাবে পরমত সহিষ্ণু। কিন্তু এই সমস্ত ধর্মগুলো এসে এখানে সমুদ্রের গভীরে নামতে পারেনি। উপরে ভাসমান পরশ্রমজীবি একদল মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে মাত্র।" এই পরশ্রমজীবি কারা? যাঁরা গায়ে মাটি লাগলে সেই মাটিকে নোংরা বলেন। খুব স্বাভাবিক, মাটির সঙ্গে যে তাঁরা সম্পর্কটাই গড়ে তুলতে পারেননি বা চাননি!

বিংশ শতাব্দীর চারের দশক ঠিক কী কী কারণে বাঙালির কাছে অভিশপ্ত সময়? এই বিষয় নিয়ে একটা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ করেছেন লেখক, যা ভদ্রলোক বাঙালিকে আয়নার সামনে দাঁড় করাতে পারে, গড়পড়তা বাঙালির মনের সদরে কড়া নাড়তে পারে সজোরে, আর নতুন প্রজন্মকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলতে পারে।

কেন সভ্য সমাজে ১৭৭০ সাল থেকে শুরু করে বাংলার বহমান দুর্ভিক্ষ তেমন চর্চিত নয়? দীর্ঘ তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ সহ লেখকের মন্তব্য - "আমরা ভুলে গেছি, কেননা, এই স্রোত আমাদের ভদ্রলোকদের কখনও স্পর্শ করেনি। আমরা ওই বহমান দুর্ভিক্ষের ওপরই আমাদের নবজাগরণ রচনা করেছি।"

কতজন ভদ্রলোক মনে রাখতে চাইবেন বলা মুশকিল। ভারতের এমন কিছু রাজ্য আছে, যেখানে বাস্তুহারা হয়ে আসার পরও অগণন মানুষ এখনও বাংলাদেশকে তাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় জিইয়ে রেখেছে। না, মুসলমান তো নয়ই, এমনকি তারা কেউ পশ্চিমবঙ্গ বা পূর্বোত্তরের কোনো রাজ্যেও বাস করে না। বরং তারা পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে ভদ্রলোক বাঙালিদেরকে ঘৃণা করে। কেন এই ঘৃণা? একটা অধ্যায়ে রয়েছে এইসব মানুষের কথা। এই অংশটা পড়ে আমার মতো অনেক পাঠকেরও ধারণা পূর্ণতা পাবে এটা হলফ করে বলা যায়।

এই ভদ্রলোক-ছোটলোক বাইনারিতে আলোকপাত করে যে সমাজকে স্বচ্ছ আয়না দেখানো সম্ভব, সেই বোধটা এনে দেয় এই বই। জীবনানন্দ-নজ্রুল, সুনীল-ভৈরব, তৃপ্তি-জ্যোৎস্না এরকম অনেক বাইনারি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা সহ এভাবে ধরিয়ে দিতে আমি অন্তত আগে কাউকে দেখিনি। এঁদের মধ্যে কারা ভদ্রলোক? কারা ছোটলোক? কারা কাদের প্রতিনিধি? বুঝতে হলে জানতে হবে। জানতে হলে পড়তে হবে। আয়নাকে ভয় না পেলে ভদ্রলোক পাঠকও পড়ে দেখতে পারেন।

ছোটলোক ভদ্রলোক - বাংলাকথা

লেখক – অরূপ শঙ্কর মৈত্র

--------------------------------------------------

প্রকাশক – খড়গপুর বইমেলা